Webディレクターの離職率に頭を悩ませているベンチャー経営者は多いと思います。特に入社3年以内の離職率は業界平均で約65%というデータもあるようです。せっかく育てた人材が他社に流出し、採用コストが無駄になる悪循環に陥っています。

しかし、2030年に向けてWebディレクターの市場価値と求められるスキルは劇的に変化します。今のうちに適切なキャリアパス設計を行わなければ、優秀な人材の確保と定着は不可能になるでしょう。

2030年のWebディレクター市場:変化する価値基準

まず、Webディレクターを取り巻く環境変化を把握しましょう。

経済産業省のデジタル人材白書によると、2030年までにプロジェクトマネジメント人材が約15万人不足すると予測されています。この中には、Web制作プロジェクトを統括できるディレクター人材も含まれており、需要と供給のギャップは年々拡大しています。

特に注目すべきは、Webディレクターに求められるスキルセットの高度化です。従来の「進行管理ができる人」から「デジタル戦略を立案できる人」へと、期待値が大幅に上昇しています。

具体例として、国内大手インターネット企業では、Webディレクター職の年収レンジを2024年から大幅に引き上げています。経験3年のディレクターでも年収700万円、上級ディレクターには1,200万円以上を提示するケースが増加。従来の450万円程度だった相場から大きく上昇しています。

現在のキャリアパス設計の問題点

多くのベンチャーWeb制作会社で見られる典型的な問題を整理します。

最も深刻なのは「昇進の道筋が不透明」という課題です。多くの会社で、ジュニアディレクター → シニアディレクター → マネージャーという漠然とした階層はあるものの、それぞれの段階で求められる具体的なスキルや成果指標が明確でない。結果として、社員は自分の成長が評価されているのか判断できず、不安を抱えながら働くことになります。

給与テーブルの問題も深刻です。例えば、入社時年収350万円のジュニアディレクターが、3年後に450万円、5年後に550万円という画一的な昇給カーブを設定している会社が多い。しかし、優秀なディレクターの市場価値はもっと急激に上昇するため、他社からのオファーに太刀打ちできません。

さらに問題なのは、専門性向上の機会不足です。Adobe Creative Suite、Figma、Notion、Slack、Asana といったツールの使い方は教えても、Google Analytics 4の高度な分析手法、デジタルマーケティング戦略の立案、コンバージョン最適化といった専門スキルの習得支援は不十分。結果として、市場価値の高いディレクターが育たない構造になっています。

2030年型キャリアパス:5段階成長モデル

効果的なキャリアパス設計には、明確な段階設定が必要です。以下に仮のレイヤーを記載してみます。

第1段階:アシスタントディレクター(年収350-450万円) 入社から1年目までの期間。WordPressの基本操作、Figmaでのデザイン確認、Googleスプレッドシートでの進行管理表作成などの基礎スキルを習得。KPIは担当プロジェクト数(月3件程度)とクライアント満足度評価4.0以上。

第2段階:ジュニアディレクター(年収450-600万円) 2-3年目の期間。GA4の基本分析、SEO内部対策の立案、SNS運用戦略の策定ができるレベル。担当プロジェクトの売上規模200万円以上、リピート受注率60%以上が昇格条件。

第3段階:シニアディレクター(年収600-800万円) 4-6年目の期間。Shopifyストア構築の統括、Headless CMS導入プロジェクトの管理、マーケティングオートメーション設計など高度な案件を担当。年間売上責任額3,000万円以上。

第4段階:リードディレクター(年収800-1,200万円) 7-10年目の期間。事業戦略レベルでのデジタル施策立案、他社との業務提携交渉、社内チームの育成管理まで担当。担当クライアントの売上向上に直接貢献し、成果報酬も含めて高収入を実現。

第5段階:エグゼクティブディレクター(年収1,200万円以上) 10年目以降の最上級職。新規事業立ち上げ、M&A案件のデューデリジェンス、上場企業のデジタル変革プロジェクト統括など、経営レベルの案件を担当。

具体的なスキル習得ロードマップ

各段階で習得すべきスキルを体系化します。

テクニカルスキル習得計画 1年目:WordPress Advanced Custom Fields、Elementor Pro、Google Tag Manager基礎 2年目:Shopify Liquid、GA4イベント設定、Facebook広告マネージャー 3年目:Next.js基礎理解、Contentful運用、Salesforce連携 4年目:AWS基礎(S3、CloudFront)、マーケティングオートメーション(HubSpot、Marketo) 5年目:データ分析(BigQuery、Looker Studio)、UXリサーチ手法

ビジネススキル習得計画 段階的に、プロジェクト管理(PMP資格)、マーケティング戦略(デジタルマーケティング検定)、財務分析(ビジネス会計検定)、チームマネジメント(リーダーシップ研修)を組み込みます。

外部研修・資格取得支援 例えば年間1人あたり教育予算100万円を確保。Udemy Business、デジタルハリウッド、宣伝会議の各種講座受講費用、AWS認定資格やGoogle Analytics認定資格の受験費用を会社が負担。生成AIにも投資が絶対に必要です。

報酬設計の革新的アプローチ

従来の固定給中心から、成果連動型報酬への移行が必要です。

基本給+インセンティブ構造 各段階の基本給は市場相場の80%程度に設定し、残り20%以上をプロジェクト成果に連動させます。例えば、担当プロジェクトの予算達成率110%で月給10万円加算、クライアント満足度4.8以上で四半期ボーナス50万円支給。

長期インセンティブ制度 3年以上在籍するディレクターには、会社の業績向上に応じた利益分配制度を導入。年間売上1億円達成時には、シニアディレクター以上に特別賞与100万円を支給するなど、長期定着を促進する仕組みを構築。

キャリア選択の多様化 全員が管理職を目指すわけではないため、スペシャリスト路線も用意。「テクニカルディレクター」「UXディレクター」「マーケティングディレクター」など専門特化キャリアも設定し、それぞれに応じた報酬テーブルを準備。

退職防止とエンゲージメント向上策

優秀な人材の流出を防ぐ具体的施策を実装します。

四半期面談制度 3ヶ月ごとの詳細なキャリア面談を実施。単なる査定ではなく、本人の興味関心やスキル習得希望を聞き取り、次四半期の具体的な成長計画を共同で策定。面談記録はNotionで管理し、人事データとして蓄積。

社内プロジェクト公募制 年2回、社内の新規事業アイデアや業務改善提案を募集し、優秀な提案者にはプロジェクトリーダーとして実行機会を提供。成功した場合は特別賞与や昇格の機会を与え、モチベーション向上を図る。

外部ネットワーキング支援 業界のカンファレンス参加費用支援、勉強会での発表機会創出、他社との交流イベント主催など、ディレクターの市場価値向上を会社として支援。結果的に、転職市場での評価が高まっても自社に留まりたいと思える環境を作る。

経営指標との連動設計

キャリアパス設計を会社の成長と連動させる仕組みが重要です。

売上連動昇格基準 会社全体の売上成長率に応じて、昇格基準を調整。売上前年比120%達成時には、通常3年かかる昇格を2年に短縮するなど、会社の成長と個人の成長をリンク。

利益率向上インセンティブ プロジェクトの利益率改善に貢献したディレクターには、改善分の10%を賞与として還元。例えば、従来利益率20%のプロジェクトを30%まで改善した場合、追加利益の10%相当を特別賞与として支給。

今すぐ実行すべき5つのアクション

2030年に向けて、今から始められる具体的取り組みがあります。

第一に、現在のディレクター全員との1on1実施。現在のスキルレベル、キャリア希望、年収希望を詳細にヒアリングし、個別のキャリアプラン策定を開始。

第二に、外部研修予算の確保。来年度予算で、ディレクター1人あたり年間50万円の教育投資枠を確保し、スキルアップ支援制度を開始。

第三に、人事評価制度の見直し。現在の主観的評価から、KPI達成度やクライアント満足度などの客観的指標を重視した評価制度への移行を準備。

第四に、競合他社の給与調査実施。同業他社や転職サイトの求人情報を詳細に分析し、自社の給与水準が市場相場に対してどの位置にあるかを把握。

第五に、長期インセンティブ制度の設計開始。ストックオプション制度や利益分配制度の導入可能性を検討し、優秀な人材の長期定着を促進する仕組みを構築。

キャリアパス設計が会社の未来を決める

2030年までの5年間で、Webディレクターの市場価値は確実に上昇します。

適切なキャリアパス設計を行わない会社は、優秀な人材の確保も定着も困難になると思われます。一方で、今から戦略的にキャリア支援制度を構築した会社は、業界トップクラスの人材を確保し、競合他社を大きく引き離すことができます。

重要なのは、表面的な制度作りではなく、本気で社員の成長を支援する姿勢です。経営者自身が、ディレクター一人ひとりのキャリアビジョンを理解し、会社の成長と個人の成長を両立させる道筋を描く必要があります。

5年後、あなたの会社には優秀なディレクターが定着していますか。その答えは、今日から始めるキャリアパス設計にかかっているかもしれません。

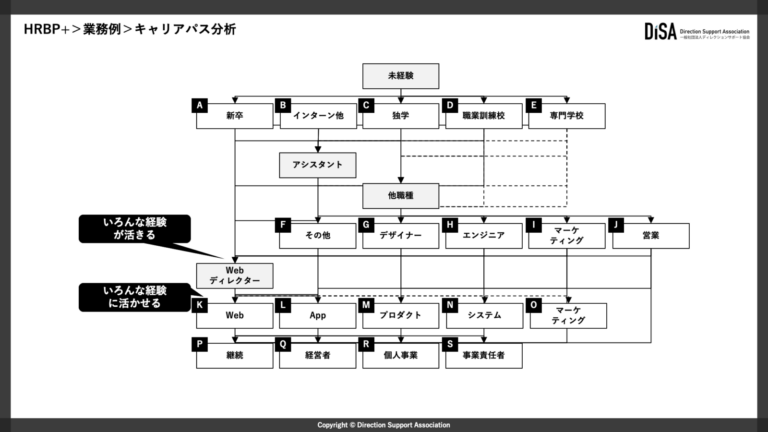

人材不足により、今後より一層他の選択肢(他社転職、フリーランス、起業)との比較が激しくなる自社メンバーに対して、会社側がどのくらい具体的にキャリアパスを示せるか。(これは悩みが深いですね・・)